咨詢熱線:

010-59795033

開局 ——

挑戰“不可能”

“現在回過頭去看這個項目,更多的是‘挑戰不可能’后的成就感,但起初,我的感覺就是焦慮。”榮程集團能源中心副主任孫祥超是一把干“設備環保改造”前期的好手,但4號高爐熱風爐脫硫超低排放改造,卻著實讓他感受到了壓力。

項目立項前,榮程集團董事會主席張榮華多次強調,環保是人類的生命線,要認真貫徹落實天津市關于“增強綠色發展能力,提升綠色發展水平”相關要求,率先在天津鋼鐵行業里開展超低排放改造,這是榮程對社會的莊嚴承諾,也是榮程對每個榮程家庭和個體的莊嚴承諾。

項目于2018年5月正式啟動,計劃2019年春節前投產。孫祥超和他所在的團隊負責項目前期調研、技術論證和工藝路線確定,屬于項目“前站”。

“項目開始,擺在我們面前最大的難題是開展熱風爐超低排放改造,國內尚沒有成功、有效的先例可循”,孫祥超說,榮程上下,圍繞“到底是前端控制好,還是末端治理好?”這個焦點產生了爭議,團隊也感受到了前所未有的壓力。如何在確保改造項目成功實施的前提下,盡快找到一套高效、可行的技術路線,孫祥超開始很“焦慮”。

壓力就是動力。

由于熱風爐工況的復雜性,彼時,國內鋼鐵企業在環保治理上多傾向于前端控制,即通過調整入爐燃料結構達到源頭治理的目的。于是,能源中心聯合煉鐵廠、技術研發處和采購處,采取“雙管齊下”方式鉆研前端控制,一邊在企業里開展對比實驗,一邊趕赴山東等地鋼鐵企業,實地考察學習。然而,一個周期下來,一算賬,減排效果不是特別理想不說,光燃料費用這一項一個月就增加近2千萬。他們跑遍了相關企業,得出的結論也并不樂觀:至今還沒有一個成熟的工藝路線可供選擇!

探索前端治控制的同時,孫祥超并沒有斷掉末端治理這條“后路”。

經過與行業專家反復溝通,末端治理在他們心里漸漸有了底——通過比較幾種脫硫工藝,擬采用第三代密相干塔技術,優點是技術路線成熟可靠,脫硫效率可拓展空間大,對煙氣適應能力強;存在的技術風險是理論上熱風爐由于氣體波動大導致穩定超低排放難度大,需要設置完備的安全防控措施;現狀是目前為止,行業里誰也沒有嘗試過。

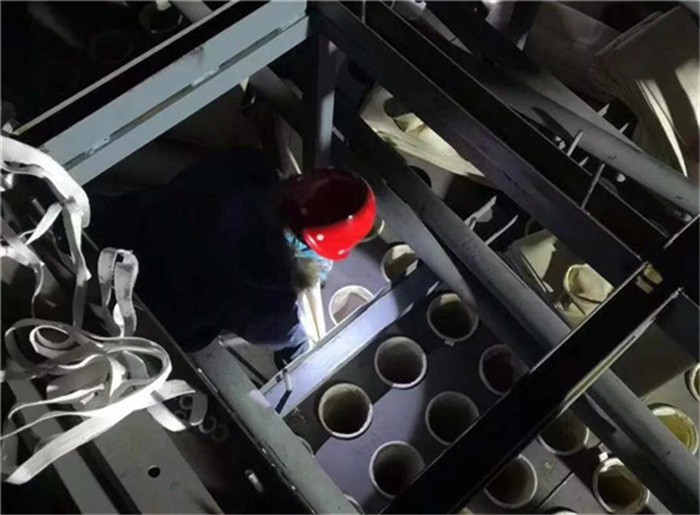

能源中心聯合煉鐵廠、技術研發處和采購處出外調研

此時,在行業內也一度有人開始質疑:“榮程集團不可能成功,干法脫硫也根本不適合熱風爐。”

那段日子,緊張的氣氛一直籠罩在會議室里。為了拿出一套切實可行的方案,孫祥超和潘玉桐兩位主任帶領團隊白天調研跑斷腿,晚上開會磨破嘴,“我這輩子很少跟人著急,但當著咱張增述老總監的面兒,和外來的消極情緒者激辯,我第一次急了。挑戰這個不可能,和它死磕到底!”

按照張榮華主席提出的“鋼鐵板塊全力推進,集團公司全面支持”的總體思路,集團領導關鍵時刻踢出了“臨門一腳”。經過慎重考慮和反復對比,榮程集團總監張增述親自出面拍板——采用目前技術成熟的干法脫硫,在熱風爐上摸索出一套榮程熱風爐末端治理解決方案。

最艱難的環節打通了,工程推進節奏明顯快了起來。經過公開招標,孫祥超、潘玉桐兩位主任和團隊攜手設計單位、科研單位,結合榮程實際展開了數十次細節論證,從工藝參數調整到施工流程優化,到技術方案完善,再到到工程難點改進,工藝一道一道被優化,技術一項一項被改進,難題一個一個被攻克。

經過反復論證,硫化物排放設計值降了又降,一降再降,幾乎到了技術底線——從國家超低排放標準50毫克/標準立方米調整到二氧化硫和煙塵排放設計值雙雙低于10毫克/標準立方米。孫祥超心里始終憋著一股勁兒,榮程集團4號高爐熱風爐脫硫超低排放改造的目標,不但要做,還要“做成”,更要“做好”。

“現在想想,好事多磨,雖然是摸著石頭過河,但項目前期工作終于在大家的努力下告于段落。這時候,我心里踏實多了。”孫祥超笑了笑,說到。

攻堅 ——

決戰“三道關”

完成項目前期,只是萬里長征走完了第一步。

眼看著項目技術路線確定,大家干勁兒更足了。能不能在實操環節啃下這塊“硬骨頭”,作為項目負責人之一,有著20年工作經驗的天榮公司煉鐵設備廠廠長李志望心里早就盤算過了,干好榮程熱風爐脫硫超低排放改造項目,至少要闖過“三道關”——

第一關:設計關

攻下設計關,難點主要在溫度控制、工況運行和一氧化碳濃度安全隱患三個方面。溫度控制上,讓熱風爐脫硫入口溫度由250攝氏度的極限值降至180攝氏度以下;工況上,克服熱風爐風量不穩定的工況,確保脫硫工藝可靠性;安全上,控制一氧化碳濃度安全范圍,根除安全隱患。

第二關:工程關

工程上銜規劃,下銜生產,是項目建設中尤為關鍵的一環。現場協調涉及點多面廣,卻又環環相扣,遇到問題往往都是急茬。根據計劃,項目8月28日開工,12月25日熱負荷試車,建設日期為120天,先后經歷最熱和最冷兩種天氣情況,人員保障、現場組織管理、設備到貨情況、施工質量安全、成本控制……隨便哪一個環節“掉鏈子”,整個施工進程都受影響。

第三關:指標關

項目干的成不成功,指標是關鍵,是檢驗成敗的唯一標準。項目干到這一步,目標就寫在紙上,工程就擺在現場,隊伍就抓在手里,能不能一次試車成功?能不能通過168小時試運?能不能確保設計指標長期穩定?……一句話,看指標!

闖過這“三道關”,李志望很有信心,“集團把任務交給了我們,就是對我們的信任。再說了,從集團到天榮公司再到煉鐵廠,‘三道關’前頭有那么多領導替我們把關、幫我們開路,必須闖過去。咱榮程人干事,一不怕苦,二不畏難,三絕不服輸!”

“三道關”如何闖,天榮公司已經有了底。

設計關下足“創新”功夫,創新引領,實踐并行,找準關鍵,對癥下藥。將噴淋降溫轉變為換熱方式降溫;開展可靠性試驗,驗證工藝可靠性;采取氮氣吹掃兼實時檢測合并助燃機主抽風機連鎖,消除安全隱患。

工程關抓住“控”字核心,計劃先行,嚴控過程,對照節點,扎實推進。計劃上嚴控安全、工期、質量、成本,時間上倒排工期,管理上建立快速響應機制,整合廠部、施工、運營三方隊伍,統一編組,統一上崗,統一管理,確保項目順利推進。

指標關做好“精”字文章,精細設備安裝和調試全程,盯重點,摳細節,細化過程管理,力爭一次性熱試成功。

溝溝坎坎,激流險灘,最難的還在落實上。

以在工程設計階段最為復雜的溫度問題為例。4號熱風爐初始煙氣溫度極限值為250攝氏度,遠遠超過了除塵環節所能承受的極限溫度180攝氏度,且超高溫會嚴重影響脫硫效果。

降溫勢在必行。但溫度低于80度,布袋就會出現結露和板結現象,嚴重制約生產,如果用配套的水噴淋降溫,效果有限,能耗提升,還會產生二次污染。李志望算了一筆賬,按照二氧化硫排放濃度10毫克/標準立方米的設計值測算,一天僅水量消耗就是336噸。而改用除塵高溫布袋,治標不治本,還會大大提升項目投資和運營成本。項目推進陷入兩難。

“當我們把一摞厚厚的匯報材料及新的換熱器降溫方案,送到主管鋼鐵的陸才垠副總裁面前,陸總二話不說,直接否決了這個噴淋方案。他明確,要創新工作方法,結合余熱供暖項目,選用煉鐵廠提出的換熱器裝置,按照工藝需求降低煙氣入口溫度,回收熱能用于居民供暖。”李志望說,陸總的決策讓他們的方案進一步得到了認可。

經過多方調研,項目最終采用了換熱冷卻的方式,不但完全滿足了脫硫設備最佳運行溫度,提高了脫硫效率,且在不計損耗的情況下,回收平均煙氣量產生的熱量,還可以滿足8026平方米的供暖。

干事創業,往往始于夢想,基于創新,成于實干。

負責基建施工的天榮公司工程管理處副處長梁靖惟每天泡在施工現場,談起這個項目,他腦海里盡是實干的影子。

梁靖惟清晰地記得,12月5日是熱風爐檢修的日子。頭一天早上,他像往常一樣早早來到施工就地,發現預制品及所有配件均全部提前到場,施工人員及機械設備已經全部提前就位。“那天早上天很冷,但我心里特別暖!這就是榮程速度、榮程效率!”

就在當天,按原計劃,要開展煙道接口施工,預計耗時36小時。為了提高效率,三方現場研究討論后決定,調整優化施工工序,他們臨時調用大型吊車2臺、人員35人,現場人員設備通力協作,僅用了短短12小時,煙道碰頭任務即告完成。

“守在施工現場,我真的感受到,‘自強不息,奮斗不止,永不言敗’的精神,已經深深植入榮程人的骨子里。”梁靖惟說。

為了確保工期,工程技術人員、煉鐵廠部、設備調試人員抽調專人,協助工程承包方推進施工進度,大家分工協作,分班組,分區域,定目標,定責任,趕工期。由于天氣寒冷,加上連續作業,在進入緊張調試的第三天后,電器工程師吳廣強高燒38度。廠部讓他休息,可被他拒絕了,“發點高燒不算啥,整個調試方案是我牽頭制定的,這么緊張的工期,臨時換人會拖慢進度。”就這樣,他白天指揮技術人員緊張調試,晚上去醫院輸液治療,硬是堅持完成了最終調試。

感動梁靖惟的,不僅有榮程人,還有和榮程合作的伙伴。

工程完成調試的第三天,一向少言寡語的承包方項目執行經理喬海燕,來到了廠部辦公室,提出想請假回一趟甘肅老家。他是一名退伍軍人,身上始終帶著軍人氣魄。但說完自己的訴求,他的眼角淚光閃爍:“我得回家看看了,我愛人一周前給我生了一個兒子。前段時間因為工程調試很緊張,我看你們榮程投入了這么多人,和我們施工單位吃住在一起,不分你我并肩拼搶工程,我就沒提前回去的事兒……”

建設與城市和諧共生的生態旅游型工廠,奮斗正當時。工程現場,到處洋溢著拼搏的氣息,氤氳著奮斗的味道。

12月25日,項目一次性通過熱試;1月 29 日,168試運成功,至此,“三道關”一一告捷!

得勝 ——

成就“行業第一”

如今,通過168小時試運行在線監測數據來看,4號高爐熱風爐脫硫系統小時平均煙氣量穩定在180000標準立方米/時,脫硫效率穩定在95%以上,二氧化硫、煙塵排放值穩定排放值穩定在10毫克/標準立方米以下,雙雙低于國家超低排放標準,成為在全國率先實現高爐熱風爐超低排放的企業,填補了行業空白。

如今,4號高爐的基礎上,榮程人正在加速推進5號高爐熱風爐脫硫超低排放改造,為4月底投運做好最后準備。屆時,榮程將向成為天津第一家實現超低排放改造鋼鐵企業的目標將再邁一大步。